独特机理的杀螨剂——联苯肼酯,为何叫好不叫座?

联苯肼酯(BIFENAZATE)是1990年由美国科聚亚公司研发,于2008年在我国登记的一种选择性叶面喷雾杀螨剂,无内吸性,主要用于防治果树、棉花、草莓、蔬菜、茶叶等作物叶螨和全爪螨,与目前其他杀螨剂没有交互抗性。

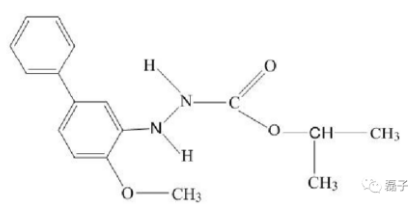

化学名称:3-(4-甲氧基联苯基-3-基)肼基甲酸异丙酯,纯品外观为白色固体结晶,结构式为:

联苯肼酯的作用方式独特,目前尚未完全确认,仍有待进一步研究。

联苯肼酯的作用机理最初被认为是一类神经毒剂,对螨类的中枢神经传导系统的γ-氨基丁酸(GABA)受体有独特作用,后来有研究表明联苯肼酯作用于螨类线粒体,抑制细胞色素 bQO 位点复合物Ⅲ的合成,还有学者认为联苯肼酯还可以对 GABA 门控的氯离子通道具有增效作用。虽然作用方式还不明确,但可以确定的是其只对螨类有效。

联苯肼酯无内吸性,对螨的各个生活阶段均有效,具有杀卵活性和对成螨的击倒活性。在推荐使用剂量范围内对作物安全。

风险

联苯肼酯是一种较新的杀螨剂产品,2012年中国的专利到期,对寄生蜂、捕食螨、草蛉低风险;对鸟中等毒性,低风险性。但是需要注意的是其对鱼类高毒,高风险性。使用时应远离鱼塘,禁止在水田使用。

靶标

主要用于防治苹果、桃子、葡萄、核果、草莓和蛇麻草等作物上的害螨,对益螨及有益昆虫无害。但需要注意的是:其高效的害螨主要是二斑叶螨、皂荚红蜘蛛、苹果红蜘蛛、柑橘红蜘蛛、南方小爪螨、云杉小爪螨。但是对锈螨、扁平螨、广明螨等无效。

以防治苹果红蜘蛛为例,用480克/升悬浮剂2000~3000倍液喷雾,持效期14天左右。

在使用的过程中需要注意以下几点:

1、联苯肼酯杀卵作用强,但速效性差应在虫口基数少时(生长季节早期)使用,虫口基数大时,需与速效性杀螨剂混用。

2、联苯肼酯没有内吸性,为保证药效,喷药时应保证叶片两面及果实表面都均匀喷到。

3、联苯肼酯建议间隔20天使用,每种作物每年至多施用次数4次,同时与其他作用机制杀螨剂交替使用

4、不推荐与有机磷、氨基甲酸酯混用。

我国登记情况

我国目前有联苯肼酯原药登记证9个。

国内的单剂型 43%的悬浮剂为绝对的主流,其复配主流是与乙螨唑,螺螨酯,螺虫乙酯等兼顾速效性的杀螨剂复配。如:螺螨酯10%+联苯肼酯30% 悬浮剂,乙螨唑15%+联苯肼酯30% 悬浮剂..

近年来也有不少联苯肼酯微囊悬浮剂的相关研究,也是其未来剂型开发的趋势之一。

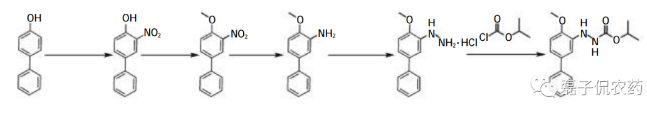

合成工艺

以4-羟基联苯为起始原料,经硝化,甲氧基化,硝基还原,重氮化和酰胺化反应得到联苯肼酯目标产物。

其反应为在路易斯酸的催化下与偶氮二甲酸二异丙酯(DIAD)进行胺化反应,但最后一步可以然后在酸性条件下进行选择性水解生成联苯肼酯,也可以在在碱性条件下进行选择性水解生成联苯肼酯。

由于其合成工艺较为复杂且不好拆分,故原药成本一直居高不下。

出口情况

联苯肼酯是名副其实的小众品种,2018年度我国共计出口联苯肼酯仅218.5万美元,其中最大的进口国家是美国,为38.4万美元,其次为土耳其。为29万美元,第三为约旦,为28.4万美元。韩国,新加坡,澳大利亚,沙特阿拉伯,以色列,格鲁吉亚,英国分列第4-10位。

总结

联苯肼酯专利期已经过去了8年, 作为一种独特机理的杀螨剂,市场推广情况并不理想,我认为有以下三个方面:

1.原药合成成本高,相较于螺螨酯和炔螨特,可谓是天价。而其主流制剂的原药占比却高达43%(联苯肼酯43%悬浮剂),为当之无愧的土豪剂型。

2.其速效性差,红蜘蛛为R-对策型害虫,爆发迅速,需要和速效性强的杀螨剂复配才能取得很好的效果。

3.其高鱼毒也是限制使用场所的一个原因。

游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!